和の音

2011.4.21

誠次さんの同級生の奥さん達の会で真鶴へ。

車中で学習院国劇部のM氏からいただいた三味線音楽の本を読む。

M氏は三味線は江戸時代の流れで 苦労して生んだ音 練れた音 を大切にしてきた と書いていらっしゃる。

テクニックに自信のある和楽器奏者が他の分野の人達と合奏しているのを聞くと その音階の音を和楽器を使って出しているに過ぎない と残念に思うことが多いが ここにその理由があったのだ と納得した次第

Thank you. This is Tokuko.

2011.4.5

Dear my friends of the overseas

Thank you very much for your warm mails and letters to encourage me,us.

I always think we can’t come back to the past we didn’t have the worries anymore.

I was fortunate as I was not alone in my room on the 10th floor of Ryougoku apt.

This picture shows what I saw when I opened the door.

Can you believe only one or two small things were broken in this status.

As I keep open the door of the microwave oven, the door was broken by the bookshelf fallen down on it.

It took time to make them in order again to clean the rooms. But I know it is because they were not in order from the beginning!

I’m fine and my classes are continuing.

Thinking of the damages and trying to do what we can do for them, we have to go on our daily life as usual. I believe we need to spend money as everyone has to live, not hiding in the shadow trembling with fears.

I’ll have the exhibition at the Wordsworth Museum, Dove Cottagein June.

From July 16th to 23rd I’ll have the Japanese calligraphy class at the Higham Hall in Cumbria UK. It is the 4th summer for me to be there.

And on July 26th, the workshop at the Daiwa Japan House in London.

Please come to see me.

Thank you very much again. Arigatou for your kindness.

Yours ever

Tokuko

April 5

Romans 8:34,38,39

2011.3.31

以前 飯倉のアメリカンクラブで書のクラスを持っていたことがあります。

クライスラーの日本アジア支社長の奥様が 熱心に数年間通われました。

太田の家に家族でいらしたとき 旦那様が我が家のお墓に生えていたたちの悪い草を取って下さり 手から血を流した という話を後に私が知人にしましたら あなたはどうしてそういうことをお客様に頼むのか とあきれられたことがあります。

私の書の作品を置いていただいているお台場のホテル日航東京のてんぷら吉野の常連になられ ホテルの紹介で 気に入ったホテルで使っているのと同じお茶碗を揃えたりするほどでした。

9.11が起きた時 同じクラスにいたヨーロッパの人が アメリカと京都議定書を話題にしたりしたのですが 私はアメリカに親類知人のいる皆さんに すぐ手紙を と紅い線の入ったレターセットを配りました。

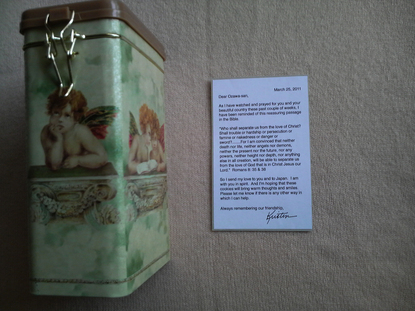

メールでの3.11見舞いに続き 昨日 写真のような器に入ったクッキーが届きました。

バイブルのRomans 8:34,38,39がカードに 書かれていました。

キリスト教徒はこういうときこういう文を出してくるのだ と教徒でない私は単に思っただけですが 大変嬉しい心遣いをいただいたと心が熱くなりました。

この写真を撮った直後 彼女のカードも入れてそのままこのクッキーを悲しい記事ばかり書いていらっしゃるに違いない福島民報社の知人達に送らせていただきました。

ロシアのおばちゃん

2011.3.28

数十年ぶりに棚の上にあった箱から姿を現したロシアのおばちゃんです。 オイルショック直後 ごまをすりにクウェートへ診療に派遣された誠次さんとヨーロッパで待ち合わせをした時モスクワの空港で買いました。 11日 思い出の品々が部屋中に溢れ出し 勝手に飛び跳ねていたようです。 片付けようと一つ一つ写真に撮りましたが 自分のためにきれいに別れるということはできませんでした。 何とでもおっしゃい 美しく生きていらっしゃる皆さん

筆写人心

2011.2.26

アークヒルズクラブでウクライナのパンドゥーラ奏者でソプラノ歌手 オクサーナさんの演奏会

数か月ぶりにクリニチ大使ご夫妻にお目にかかる

この春の 通販生活 という雑誌の特集記事で

クリニチ大使が 奥様がお誕生日祝いに差上げた額を持っていらっしゃる写真が載っている その

紹介文に

クリニチ大使が 日本文化の先生 と尊敬する奥さま オレナクリニチさんの手による書

栗日 は奥さまが考えた名前のあて字 栗の一種 カシュタン はウクライナではおなじみの樹

日本との交流の意味も込めて

とある

栗山元駐米大使夫人が数年前にオレナさんを書のクラスに紹介して下さった

初めて教室にいらしたとき

昭憲皇太后の御歌

筆写人心

ひとくだり かきたる筆の あとにさへ

みゆるは人の こころなりけり

に感激して書に興味をもたれたというお話を伺い

ドキッとして 常の自分を深く反省したことを折にふれ思い出す

わが心の歌舞伎座

2011.2.11

雪模様の中友人たちと東劇 わが心の歌舞伎座 へ

吉右衛門丈が 登場人物に自分を近づけなくてはいけない 自分の方に登場人物を引き寄せようとしてはいけない とおっしゃっていらっしゃる

仁左衛門丈が菅丞相を演じる時 清らかに保つ自らの姿勢を述べていらした

その道明寺といえば 三階最先端で見ていた私に 幕が閉まってからも十一代目団十郎さんの扇が細かく美しく 震え続けていたのが見えたことが懐かしく思い出される

2月11日 清

明日は立春

2011.2.2

お正月から六本木グランドハイアット東京の日本料理 旬房 にかけていただいている 兎 の掛け軸の部屋でみんなでお昼を

帰りにプラネタリウムを楽しむ

宇宙の果てまで行って帰ってくる という画面を見ながら 人の存在は大きいのか小さいのか いろいろ考える人たちがでてきたのもうなづける とのんきなことを思ってしまう

ベトナムに寒い間行っているスコットランドの人が明日はあちらの元日とメールを下さる

ベトナム大使夫人のクリスマスカードにはあちらでは来年は猫年と

兎の写真はそのうちに

受楽寺の山額

2011.1.25

神田須田町清雅堂の旦那様に

“私たちが現在拓本で昔の字を学べるのは当時は書き手の字をそのままに刻することができる名人がいたからです” と教えていただいたことがある

今日 法然上人800年御忌記念の日 菩提寺 受楽寺の山額を本堂にかかげていただくことができた

気持ちを込めて書かせていただいたとはいえ どんな風に出来上がったか 受験生が合格発表を見に行くときのように不安一杯だった が

知恩院でお目にかかった勝部師がご紹介下さった河合先生は素晴らしい仕事をしてくださり

動きが 複雑に表現されている

出来上がったばかりなのに 金が落ち着いていて古色を感じさせる

元の何倍もの出来栄えにしていただきただ感謝あるだけ

“忘れ傘 バンザイ!” という 私の今の気持ちの謎は またいつか 機会のあるときに

ホ ホ ホ

写真は数年前雪の日に撮った 我が家の奥津城

1月25日 亡母の誕生日

ブラームス大好き

2011.1.22

新クラシックへの扉 にトリフォニーホールへ

ブラームスの交響曲第一番 指揮者の飯守氏が脱臼を押し 腹巻というか胸巻をして登場

お気の毒で目を閉じて聞いていた

大変な盛り上がりのうちに終了

いつもよい気持ちのまま自宅まで歩いて帰れる幸せを思い 墨田区の住人なので割引 という運の良さを思う

家に帰って昨夏イギリスでいただいたブラームスのCD全集から同じ曲を聴いてみる

雑用をしていたら 何事もなくサラリと終わってしまった

欲張ってはだめね

ということで 今日の字は 欲 です

太田で書き初め展

2011.1.9

まちかど美術館での書き初め展

書き初め展に向けて書いた作品と十二月鳩居堂さんで展示した作品を並べたので

とても充実している会場の様子を御覧ください

明日10日 五時までです

お待ちしております

9日10日は太田で書き初め展です

2011.1.6

9日10日は太田市まちかど美術館で太田市書道協会 天心書道会の書き初め展です

会場に電話もないようなところですが 東武伊勢崎線太田駅から徒歩5分ですので駅の観光案内所でお尋ねになっていらして下さいまし

観光案内所に観という作品をおいていただいておりますので それもご覧いただけたらと思います

鳩居堂さんでの輝ける平家展の作品もほとんど展示いたします

お待ちいたしております

写真は 遠いところようこそ という意味で 遠

1月6日

元永本古今集

2011.1.6

整理をしているのに散らかる一方の部屋で 昔 全盛時のジャルパックの社長さんが ”飛” という作品のことで わが部屋にいらして ”急なことで散らかっておりまして すみません” と 私が言ったら ”いや これは片付きません” と 言われたことを思い出す

六日になって これではいけない という気持ちになって 国立博物館へ

元永本古今集に目を洗われる

どのような人格者だったのか と 定実のことを考える

誰からも腕も心も尊敬されたに違いない

明るく 伸びやかで 崩れず

市岡先生が 最後の輝き とおっしゃったことが理解できる

この定実あっての定信なのだろう

1月6日

PS 前回の 腹芸 は肚芸 と書いたほうがよかったと思いました

達陀

2011.1.2

昭和42年の初演に感激した覚えのある 達陀 をテレビで見る。

バレーのダンサーが踊っているように思えるのは出演者の顔が小さく足が長いせい

照明も浅い

腹芸 という言葉をこの頃聞かないが 事は解るように説明されるべきだと学んだ人々には無縁のことなのだろう